2 食文化の継承に関する考え方や実践状況

第3次基本計画では、伝統的に食べられてきた食材など地域の食材を生かした郷土料理や伝統料理等、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸使いなどの食べ方・作法を受け継ぎ、地域や次世代(子供や孫を含む。)へ伝えている国民を増やすことを、目標として設定しています。令和2(2020)年度「食育に関する意識調査(*1)」で明らかになった食文化の継承に関する国民の考え方や実践の状況は以下のとおりです。

1 全国20歳以上を対象に、令和2(2020)年12月に、郵送及びインターネットを用いた自記式で実施

(食文化を受け継ぐことに関する状況)

食文化を受け継ぐこと(郷土料理や伝統料理など地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸使いなどの食べ方・作法を受け継ぐこと)の重要性について、「重要と思う」(「とても思う」及び「そう思う」)と回答した人が87.5%と大半を占めました(図表1-2-1)。また、食文化を受け継いでいるかについて、全体の65.9%が「受け継いでいる」と回答しており、男性に比べ女性、20~39歳に比べ40歳以上において、「受け継いでいる」と回答した人が多くいました(図表1-2-2)。

食文化を受け継ぐために必要なことを尋ねたところ、「親等から家庭で教わること」を挙げた人が最も多く92.4%を占め、食文化を受け継ぐ場としての家庭の重要性が示唆されました。次いで、「子供の頃に学校で教わること」を挙げた人が41.6%、「ふだん食べているもののうち、どれが郷土料理や伝統料理かを知る機会を増やすこと」を挙げた人が40.9%であり、学校での食育、郷土料理や伝統料理に関する積極的な情報発信も重要といえます(図表1-2-3)。

また、「受け継いでいる」と回答した人にその内容を尋ねたところ、「「いただきます」や「ごちそうさまでした」など、料理を作ってくれた人や自然の恵みへの感謝などの気持ちの表現」、「「お椀を手に持つ」、「迷い箸をしない」、「音をたてない」など、日常の食事の際のマナー」を挙げた人がそれぞれ86.2%、85.2%と多かった一方、「その地域に特有の料理や古くから受け継がれ伝えられている料理」を挙げた人は22.5%と少なく、ふだんの食事の場面で繰り返される行動を受け継いでいる人が多いという結果が得られました(図表1-2-4)。

食文化を受け継ぐことを「重要と思う」(「とても思う」及び「そう思う」)と回答した人のうち、72.4%が食文化を「受け継いでいる」と回答しましたが、「受け継いでいない」と回答した人も27.5%いました。特に、男性の20~39歳の45.6%、40~59歳の41.3%が「受け継いでいない」と回答しました(図表1-2-5)。

また、「受け継いでいない」と回答した人では、「受け継いでいる」と回答した人に比べ、朝食や夕食を家族と一緒に食べるのが「ほとんど毎日」と回答した人が少ないという結果となりました(図表1-2-6)。

(食文化を次世代に伝えることに関する状況)

食文化を「受け継いでいる」と回答した人のうち、76.4%が地域や次世代(子供や孫を含む。)に対し「伝えている」と回答しました。20~39歳では男女とも他の世代と比べて「伝えている」と回答した人が少なく、男性51.2%、女性62.5%でした(図表1-2-7)。また、伝えている内容としては、受け継いでいる内容と同様に、「「いただきます」や「ごちそうさまでした」など、料理を作ってくれた人や自然の恵みへの感謝などの気持ちの表現」、「「お椀を手に持つ」、「迷い箸をしない」、「音をたてない」など、日常の食事の際のマナー」を挙げた人がそれぞれ89.5%、88.1%と多く、次いで、「その家庭で受け継がれてきた家庭料理」を挙げた人が61.8%でした(図表1-2-8)。

一方、食文化を「受け継いでいる」と回答した人のうち、地域や次世代(子供や孫を含む。)に対し「伝えていない」と回答した人に、食文化を伝えるために必要なことを尋ねたところ、「家庭で伝える機会を持つこと」を挙げた人が85.5%と最も多く、「学校で伝える機会があること」を挙げた人が44.8%、「地域で伝える機会があること」を挙げた人が31.2%でした(図表1-2-9)。食文化を伝える場として家庭や学校、地域が重要であることが示唆されました。

(食文化の継承(受け継ぐこと及び伝えること)と家族との共食との関連)

食文化を受け継ぐことに関する回答と伝えることに関する回答を合わせて、家族との共食状況(朝食及び夕食を家族と一緒に食べる頻度)との関連を見たところ、「伝えている」と回答した人のうち、家族との共食が「ほとんど毎日」と回答した人が、朝食については56.2%、夕食については74.4%でした。一方、「(受け継いでいるけれど)伝えていない」、「受け継いでいない」と回答した人は、朝食については「ほとんど毎日」と回答した人がそれぞれ39.0%、42.2%、夕食についてはそれぞれ62.5%、58.8%でした(図表1-2-10、1-2-11)。食文化を受け継ぐため、伝えるために必要なこととして「親等から家庭で教わること」を挙げた人が多かったことを考え合わせると、家庭での共食機会の創出が、食文化を受け継ぎ、伝えるために重要であると察せられます。

(地域別(*2)にみた食文化の継承(受け継ぐこと及び伝えること)に関する状況)

食文化を受け継ぐことに関する回答と伝えることに関する回答を合わせて地域別に見たところ、「伝えている」と回答した人が最も多かったのは四国地区で62.7%、次いで東山地区で62.1%でした。一方、「伝えていない」と回答した人が最も多かったのは関東地区で16.0%、「受け継いでいない」と回答した人が最も多かったのは東海地区で40.3%でした(図表1-2-12)。

食文化を受け継ぎ、伝えるための場として家庭の重要性が示唆されましたが、同時に、学校や地域での食育の取組も重要であることが明らかになりました。農林水産省において、食料・農業・農村改革審議会企画部会の下に設置した食文化振興小委員会での議論を経て、令和3(2021)年3月に取りまとめられた「和食文化の更なる価値創造に向けて最終取りまとめ」においても、食文化振興のための方向性として、「地域の力」が今後の食文化継承の鍵であること、学校教育における食文化を学ぶ機会の充実等を挙げています。ここでは、学校や地域で食文化の継承に取り組んでいる事例を紹介します。

2 「食育に関する意識調査」では、地区を北海道(北海道)、東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、北陸(新潟県、富山県、石川県、福井県)、東山(山梨県、長野県、岐阜県)、東海(静岡県、愛知県、三重県)、近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)、中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)、四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)、九州(北九州地区:福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、南九州地区:熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)と11地区に分類し、標本を抽出している。

事例:地域と共に生きる力を育む食育カリキュラム「高倉(たかくら)スタンダード」の開発(第4回食育活動表彰農林水産大臣賞受賞)

京都府京都市(きょうとし)立高倉(たかくら)小学校

京都府京都市(きょうとし)立高倉(たかくら)小学校では平成26(2014)年度に、小学校6年間の食育カリキュラムとして、地域の教育資源や人材を活用しながら系統立てた「高倉(たかくら)スタンダード(*1)」を開発しました。「高倉(たかくら)スタンダード」は、毎年度見直しを図りつつ、子供たちが食に関する興味・関心を持てるよう、実践的・体験的な活動を教育課程の中に位置付けています。

平成7(1995)年の開校当時から、生活科の学習において校外の学校農園での農業体験(米作り・さつまいも作り)や、社会科の学習において校区内にある食品販売中心の商店街「錦市場(にしきいちば)」の見学等を行ってきました。徐々に各学年の食育を充実させ、1年生では色々な人と楽しく食事をする機会が大切であると捉え、地域の高齢者と給食を食べる「スマイル給食」を実施したり、4年生では地元企業の屋上農園を利用した農業体験等を実施したりしています。また、5、6年生では主に家庭科の学習を中心に、日本料理の料理人から学ぶ「だしの授業」や日本料理の盛り付け体験など、全学年を通して食育に関する教育内容の充実を図ってきました。

これらの取組を通して、子供たちは日本の食文化が大切にしてきた感性・知恵・技について学ぶことができ、日本の食文化の素晴らしさに気付き、食文化を継承・発信することを考える機会となっています。

「高倉(たかくら)スタンダード」の特徴として、日常の食に関する指導、学年ごとの食育の取組や他教科・他領域との関連等、教育課程の中で、食育がどのように位置付けられているかが可視化されていることが挙げられます。栄養教諭を中心とした全教職員で食育に取り組みやすくなるだけでなく、家庭や地域、協力者にも学校での食育に関する情報が共有され、一目で取組の目標と内容を学校に関わる全ての人が持続可能な形で理解できるようになっています。

今後も、「高倉(たかくら)スタンダード」を基にした食育活動や、その成果の検証方法を充実・発展させるとともに、同カリキュラムの普及に努めたいと考えています。

1 高倉(たかくら)小学校「高倉(たかくら)の食育」:

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=102803&type=1&column_id=1579134&category_id=1681(外部リンク)

事例:「ぐんま食育こころプラン」に基づく食文化継承の取組

群馬県

群馬県では、「群馬県食育推進計画「ぐんま食育こころプラン」」(以下「ぐんま食育こころプラン」という。)に基づき、食育に関する様々な施策を実施しています。

(左)ぐんまの食文化継承テキスト(2019年3月発行)

(右)ぐんまの郷土料理(2017年6月発行)

「ぐんま食育こころプラン」では、「伝統的な食文化の保護・継承」を重点課題の一つに位置付けており、群馬県に根付く食文化を次世代につないでいくために、主に三つの取組を行っています。

一つ目の取組として、地域の郷土料理や伝統料理の重要性を再認識し、記録に残しながら継承していくため、「食文化普及・継承事業」を実施し、普及啓発資料を用いた継承活動を行っています。平成29(2017)年6月に、群馬県内の35市町村の郷土料理の由来等を写真付きで紹介するリーフレット「ぐんまの郷土料理」を作成しました。主に食生活改善推進員が地域で活動する際に活用されています。平成31(2019)年3月には、日本の伝統的な食文化、群馬県の気候風土と郷土料理や伝統料理、食文化を伝えるための取組等をまとめた「ぐんまの食文化継承テキスト」を作成し、主に県内の幼稚園、こども園、小中学校等へ配布し、給食の時間や授業等での指導に活用されています。学校などのほか、県職員が地域や団体の集会等に出向き、県の取組等について説明、講演する「出前なんでも講座」においても、同テキストを活用し、食文化の継承に関する講話を行っています。

二つ目の取組として、学校給食において、子供たちが地域の豊かな自然や生産・流通等に携わる人々への理解を深めることを目的に、平成13(2001)年から、10月24日を「学校給食ぐんまの日」と定め、学校給食に「おっきりこみ(*1)」などの群馬県の郷土料理や、県産農産物を使用した献立を取り入れています。さらに、「学校給食ぐんまの日」の普及と児童生徒の食に対する興味関心を高めるため、平成16(2004)年から「学校給食ぐんまの日」絵画コンクールを実施しています。

「ぐんま食育こころプラン」では、「若い世代への食育の推進」も重点課題に掲げており、三つ目の取組として、県内6大学(短大、専門学校含む。)の教員と学生による「若い世代食育推進協議会」の議事として「食文化の継承」を取り上げ、若い世代の視点に立った食育のアプローチを検討しています。協議会の中で若い世代に群馬県の食文化を継承するにはどうしたらよいかをテーマに話し合い、その成果として、令和3(2021)年2月には、「ぐんまの食文化継承テキスト」を活用した郷土料理の動画を作成し、群馬県の公式YouTubeチャンネル「tsulunos」に掲載しました。

1 小麦粉を使った幅広の麺を生麺のまま、野菜を中心とした具と共に煮込んだ料理。麺には塩を加えないのが特徴

事例:地域特性を生かした食文化の継承-富山の「細工かまぼこ」

富山県蒲鉾(かまぼこ)水産加工業協同組合(富山県)

富山県では、地元(富山湾)で1年を通して豊富に漁獲される白身魚のすり身を使ったかまぼこの生産が昔から盛んでした。特に、江戸時代に北海道と大阪の間を大量の荷物を積んで往来する「北前船」の中継地だったことから、北海道から届いた昆布で魚のすり身を巻いた「昆布巻きかまぼこ」が名産となりました。そのほか、富山のかまぼこの特徴として、婚礼等の引出物として使われる「細工かまぼこ」が有名です。「細工かまぼこ」は、鯛や宝船、松竹梅、富士山などの縁起物をかたどったかまぼこです。引出物として受け取った人は、親戚や知人、隣人におすそ分けする習慣が根付いています。婚礼以外にも、入学祝いや新築祝い、出産祝いといった「ハレ」の行事や、法事、仏事などの贈答にも使われます。冠婚葬祭を大切にする地域の風土と地域の産物が結び付き、根付いた食文化といえます。

富山県蒲鉾(かまぼこ)水産加工業協同組合では、3月19日を「細工かまぼこの日」として「親子細工かまぼこ教室」を開催するなど、様々なイベントを通して、地域特性を生かした富山県の伝統的な食文化である「細工かまぼこ」の伝承を図っています。なお、平成28(2016)年、平成29(2017)年と連続して開催された「親子細工かまぼこ教室」では、2部編成で親子合わせて30人ずつが参加し、親子が力を合わせてユニークでカラフルな細工かまぼこを作りました。

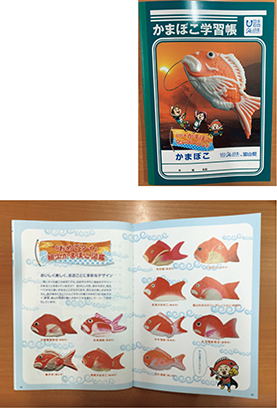

日本財団主催の「海と日本PROJECT in 富山県」では、令和2(2020)年8月29日、30日、9月5日の3日間、「かまぼこ」をテーマにした学習体験イベント「富山かまぼこ学校」の開催に協力しました。県内の小学5、6年生23名が参加し、かまぼこの魅力や原料となる魚の一種「スケトウダラ」の生態調査、海の環境問題などについて、このイベントのために制作された「かまぼこ学習帳」を使って学びを深めました。また、児童と一緒にオリジナルかまぼこ「鯛福(たいふく)」を考案、「鯛福(たいふく)」は、11月15日の「かまぼこの日」に、富山駅構内で販売イベントも行われました。

かつてのかまぼこ原料であった富山湾内産スケトウダラ等の漁獲量が安定しないため、近年はアラスカ産等の外国産スケトウダラ冷凍すり身が主流になっています。また、1970年代には70社以上であった組合員数が23社に減るなどの逆境はありますが、富山県蒲鉾(かまぼこ)水産加工業協同組合では、今後も地域特性を生かした食文化である「細工かまぼこ」の継承に積極的に取り組み、かまぼこの魅力を伝えていきます。

(郷土料理や伝統料理についての認識と食べる頻度)

生まれ育った地域の郷土料理や伝統料理について知っているか尋ねたところ、「よく知っていて、食べたことがある」と回答した人が52.7%と半数を占めたほか、「知らないが(認識したことはないが)、食べたことはあるかもしれない」と回答した人が31.9%いました(図表1-2-13)。

また、いわゆる郷土料理や伝統料理(自身の生まれ育った地域や現在住んでいる地域に限定せず、旅先や外食先など日本全国の郷土料理や伝統料理を含む。)を食べる頻度について、「月に1回以上(*3)」と回答した人は44.6%と約半数でした(図表1-2-14)。

3 「ほぼ毎日」、「週に3~5日程度」、「週に1~2日程度」、「月に2~3日程度」、「月に1日程度」

(地域別にみた郷土料理についての認識と食べる頻度)

地域別にみたところ、郷土料理や伝統料理について「よく知っていて、食べたことがある」と回答した人が多かったのは四国地区、東北地区、北陸地区、東山地区、九州地区であった一方、少なかったのは近畿地区、東海地区、関東地区でした(図表1-2-15)。また、いわゆる郷土料理や伝統料理を食べる頻度について、「月に1回以上」と回答した人が最も多かったのは北陸地区であった一方、最も少なかったのは中国地区でした(図表1-2-16)。

食文化を受け継ぐために必要なこととして、「ふだん食べているもののうち、どれが郷土料理や伝統料理かを知る機会を増やすこと」を挙げた人が約4割いました(図表1-2-3)。また、地域によって認識や食べる頻度に差が見られたことからも、食文化継承のために、地域において郷土料理や伝統料理を普及する機会を増やすことが重要といえます。ここでは、地域において郷土料理や伝統料理の継承に取り組む事例を紹介します。

事例:「土佐の料理伝承人(でんしょうびと)」を核とした食文化継承の取組

高知県

高知県では、県内の各地域で、郷土料理について卓越した知識・技術を有し、伝承活動に取り組んでいるとして市町村長から推薦された個人・団体を「土佐の料理伝承人(でんしょうびと)」(以下「伝承人」という。)に選定し、伝承人と伝承人が作る郷土料理に関する情報発信や伝承講座の活動を通して、高知の食文化継承に取り組んでいます。

四国一の面積を持ち、県面積の84%が森林(*1)である高知県は、豊かな緑と太平洋、そして温暖多湿な気候により多彩な食材に恵まれ、「土佐寿司(*2)」、「皿鉢(さわち)料理(*3)」といった郷土料理や、「おきゃく(親類や友人、近所からお客さんを招いて宴会をすること)」などの独特の食文化がありますが、時代の流れとともに生活様式が変わり、そうした伝統的な食文化を体験する機会が減りつつあります。この状況に危機感を持ち、郷土料理に携わっている人が誇りとやる気を持って取組を継続してもらうことを目的に、平成17(2005)年に伝承人の制度を作り、令和2(2020)年11月時点で64の個人・団体が伝承人として活動を行っています。

また、伝承人の選定と同時に、高知県の四季折々の食材を伝統的手法で調理し、高知県内又は高知県内の特定の地域で受け継がれてきた料理を「伝統的郷土料理」、地域の食材を生かした調理で新たな工夫により広く一般の人々に定着し次世代に伝えるべき料理を「新郷土料理」と定義し、あわせて「郷土料理」として選定し、伝承人とともに県のウェブサイト「おいしい風土こうち」で公開しています。

ウェブサイトでの情報発信に加えて、伝承人が作った郷土料理を実際に一般の方に味わってもらい、食文化への理解と関心を高めてもらうことを目的に、平成19(2007)年から平成27(2015)年まで毎年1回、「土佐の料理伝承人が伝える高知の食文化~見て、聞いて、食べて、語る~」を開催しました。

平成27(2015)年からは、高知の食文化を伝承する契機とするため、年に2~3回、一般の方を対象に伝承人による郷土料理の実演や調理実習などの「郷土料理伝承講座」を行っています。

令和2(2020)年度は、11月25日に「JA高知市(こうちし)女性部直販部会なるクラブ」による「土佐田舎寿司(*4)」などの調理実演、実習のほか、令和3(2021)年2月から3月に2回、伝承人による調理実演、実習を開催しました。

今後とも、これらの活動を通して、ふるさと高知の食文化継承に努めていきたいと考えています。

1 「都道府県別森林率・人工林率(平成29年3月31日現在)」(林野庁):https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/genkyou/h29/1.html(外部リンク)

2 高知県内の各地域で伝統的に作られてきた郷土寿司の総称。「酢みかん」と呼ばれる柚子などの果汁を寿司飯に使うことが多い寿司

3 大皿に高知県の恵まれた自然が生む山の幸、海の幸が贅沢に盛り付けられたもの

4 「土佐寿司」の中で、みょうが、たけのこ、しいたけ、こんにゃく等の山の幸のにぎり寿司をメインに、その時々の旬の食材を使った複数の種類の寿司を組み合わせたもの

事例:「乳和食」の普及を通した和食文化の継承

一般社団法人北海道乳業協会(北海道)

和食は、主食に米を、主菜や副菜に魚介類や野菜を多く使い、脂肪分も少ないため、健康的であると考えられている一方で、醤油や味噌などの保存性の高い調味料の使用により、塩分が多くなりやすいという特徴があります。そこで、醤油や味噌などの伝統的調味料に乳を組み合わせることで、食材本来の風味や特徴を損なわずに塩分を減らし、おいしく和食を食べてもらう調理法として、平成25(2013)年に「乳和食」が提案されました。例えば、乳を使用した味噌汁は通常の味噌汁と比べて食塩相当量の50%がカットできるとされています。

一般社団法人北海道乳業協会(以下「協会」という。)では、平成26(2014)年から公益社団法人北海道栄養士会(以下「北海道栄養士会」という。)等とともに乳和食推進協議会を立ち上げ、北海道で盛んな酪農を生かした乳の活用促進と和食文化の継承を目的として、「乳和食」の普及につながる取組を実施しています。

「乳和食」の認知度アップとそのための活動を支える人材育成を行うことを目的に、平成26(2014)年から乳和食推進リーダー(以下「推進リーダー」という。)制度を導入しています。北海道栄養士会の会員の中で、「乳和食」に興味のある人を対象に推進リーダー育成研修会を受講してもらい、推進リーダーとして登録します。推進リーダーは、それぞれの地域での料理講習会や講演会等で「乳和食」の普及活動を行っています(令和元(2019)年7月現在、推進リーダー登録数は85名)。

また、平成27(2015)年からは毎年、推進リーダーを中心に郷土乳和食研究会を開催し、北海道の郷土料理に乳を取り入れたレシピを開発しています。これまでに、北海道の郷土料理である「石狩鍋」、「鮭のちゃんちゃん焼き」などのレシピを開発し、「郷土乳和食」として協会のウェブサイトで公開しています。さらに、平成29(2017)年からは、一般社団法人Jミルクで、給食施設での大量調理を目的とした「乳和食」のレシピ開発が進められたことから、協会でも、「大量調理レシピの普及」を目的とした活動を強化しました。

生活協同組合コープさっぽろ主催の食育イベントや北海道栄養士会の研修大会等で「乳和食」をPRしたほか、乳和食セミナーを札幌市や旭川市で開催しました。また、食生活改善推進員や小中学校の栄養教諭を対象にした乳和食料理講習会を実施したり、一般社団法人Jミルクが行っている乳和食指導者育成講習会に推進リーダーを派遣したりするなど、様々な場所で乳和食の普及につながる活動を実施しました。

協会では、酪農が主要産業である北海道において、更に乳を使った家庭料理や食文化が広がっていくよう、これからも取組を進めていきたいと考えています。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974